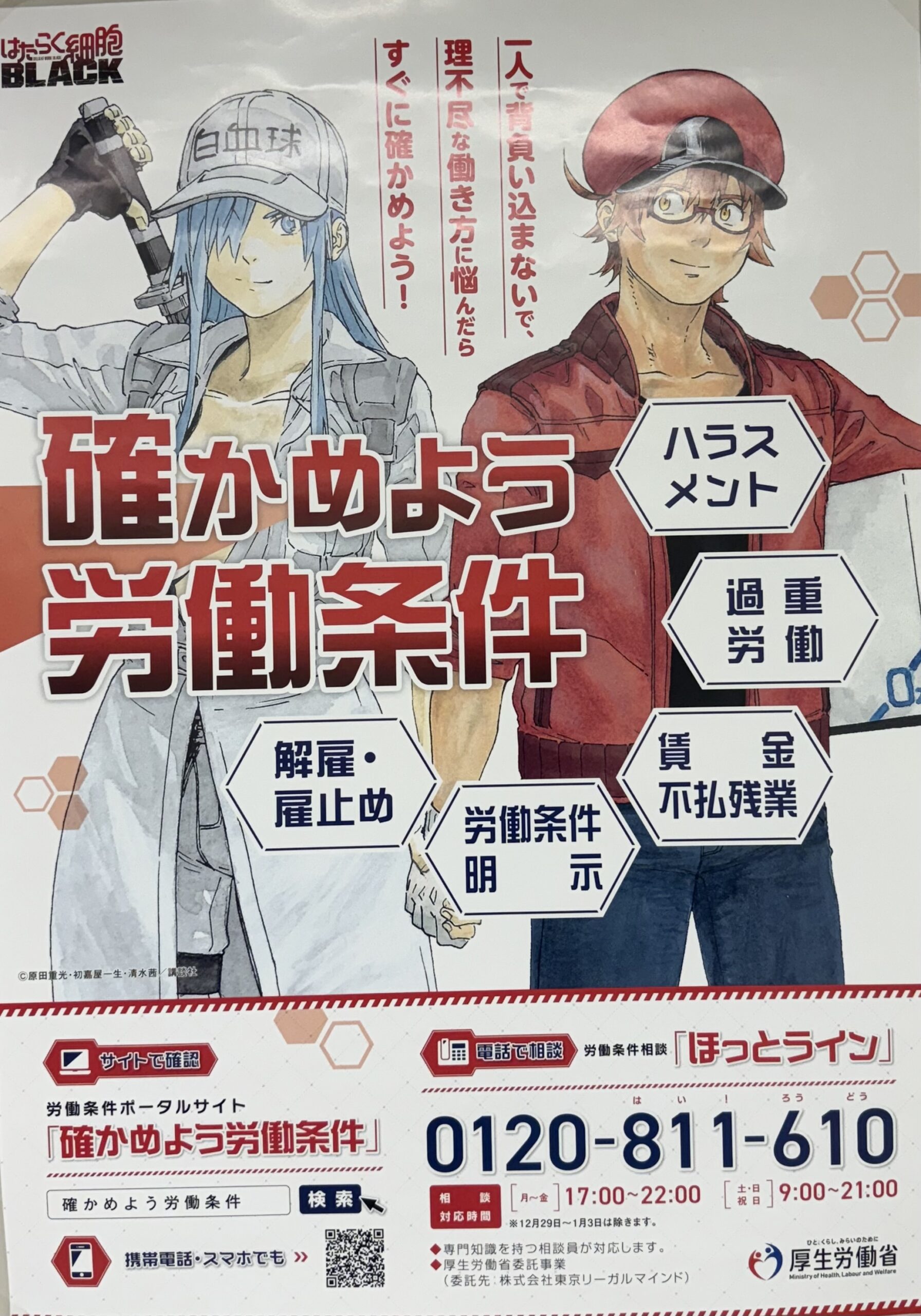

労働に関するトラブルの原因のひとつに、「労働基準法」と「就業規則」の混同があります。実は、この二つは全く異なる性質のものです。

労働基準法は、すべての労働者を保護するために国が定めた最低限のルールです。雇用形態や業種に関係なく、これに違反する契約やルールは基本的に無効とされます。つまり、会社がどんなに「社内ルールだから」と言っても、それが労働基準法に反していれば違法となります。

一方、就業規則は各会社が独自に定めるもので、職場でのルールや手続きを定めた内部規程です。ただし、就業規則も労働基準法を下回る内容では認められません。例えば、修行みたいなものも含まれ最初は役に立たんだろ、勉強みたいなものもさせてやってるから、残業代はつかないし、支払わないのがこの業界だ!!と言い「残業は支払わない。」という就業規則があっても、それは法的に無効です。

そして重要なのは、法的な立場で見ると、会社よりも労働者のほうが強く保護されているということ。これは「企業を不利にする」ためではなく、「労働者が一方的に不利益を被らないようにするため」のバランスとして定められています。

実際は、企業側に不利にしか働きません。

かつては「経営者がすべてを決めてよい」「法なんて現場には関係ない」といった時代もありました。しかし、そうした考えはすでに過去のものです。今は、法に基づいた運営こそが信頼され、持続可能な経営に繋がります。

私たちは、これからの時代にふさわしい、正しくフェアな労働観を持つ必要があります。経営者も労働者も、法の原則に立ち返ることが、健全な職場と信頼関係を築く第一歩です。